2025.08.18

食品の色味調整にお悩みの方へ!食用着色料の混色・調整ガイド

食品開発において「色」は、味や香りと並ぶ重要な要素です。人はまず視覚で「おいしさ」を感じ取るため、色味の印象が商品の第一印象を大きく左右します。たとえば、同じイチゴ味でも「鮮やかな赤色」「青みがかったピンク色」「白苺のような淡い色」など、色の違いによって消費者が受けるフレーバーのイメージは大きく変わります。

複数の着色料の組み合わせや添加量を調整することで、色調に差をつけることができます。

本記事では、食品の色味調整に悩む開発担当者や商品企画の方に向けて、食用着色料の混色・調整の基本から、実際の事例、よくある質問まで幅広く解説します。着色料メーカーが実際に行っている2種類の着色料を使用する場合の色味調整の方法について、動画で紹介しています。

~~おすすめ記事 着色料の基礎知識~~

天然着色料にどんな種類があるか知りたい方はこちら

食品の変色や退色にお困りの方はこちら

着色料の混色による色調表現

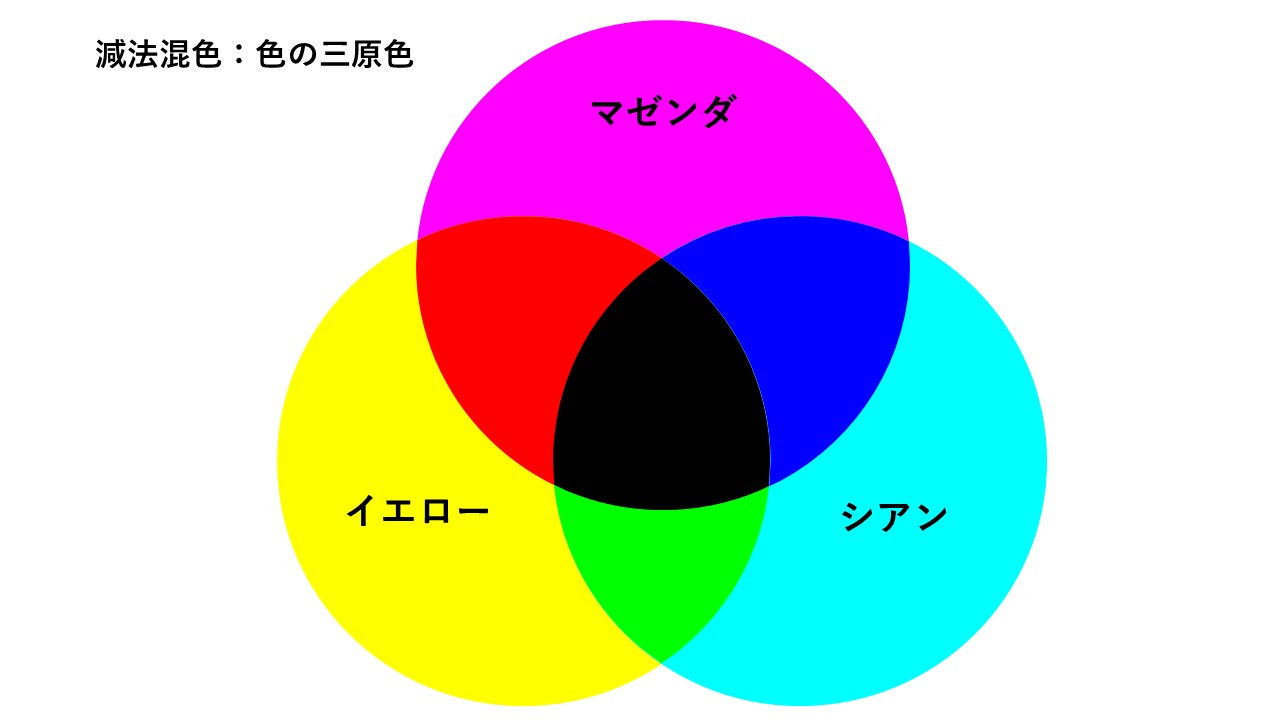

着色料は、絵具と同じ「減法混色*」の原理で色を表現します。

減法混色とは、複数の色を混ぜることで光の反射が減り、黒色に近づいていく現象です。食用着色料の場合も、組み合わせや添加量を調整することで、幅広いカラーバリエーションを作り出すことができます。

*色の三原色(マゼンダ・イエロー・シアン)を組み合わせることで、ほとんどすべての色を表現できます。

減法混色では、物体が特定の波長の光を吸収し、残りの波長を反射することで色が見えます。例えば、青い物体は青色以外の光を吸収し、青色の光だけを反射しています。

複数の色素を混ぜると、それぞれが異なる波長の光を吸収するため、反射される光が少なくなり、結果として暗い色に見えます。

【よく使われる食用着色料の混色の例】

・黄色+青色=緑色

・赤色+青色=紫色

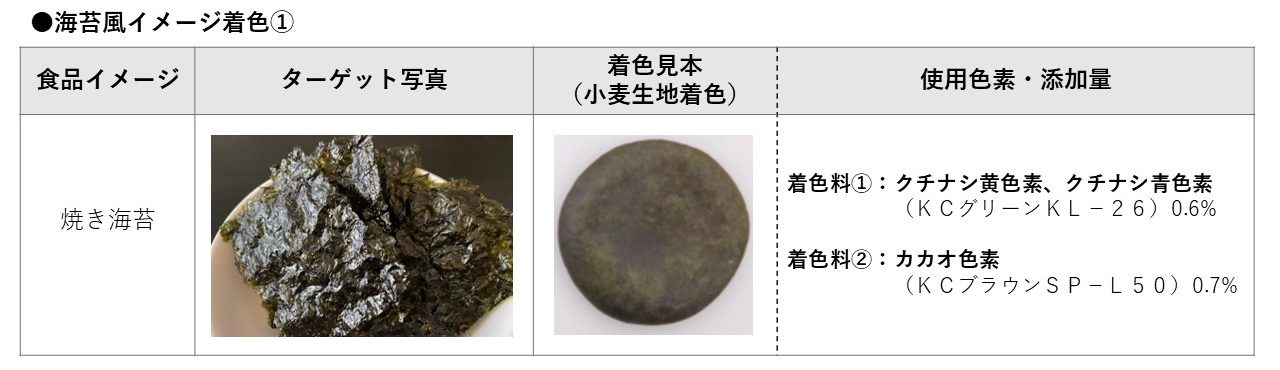

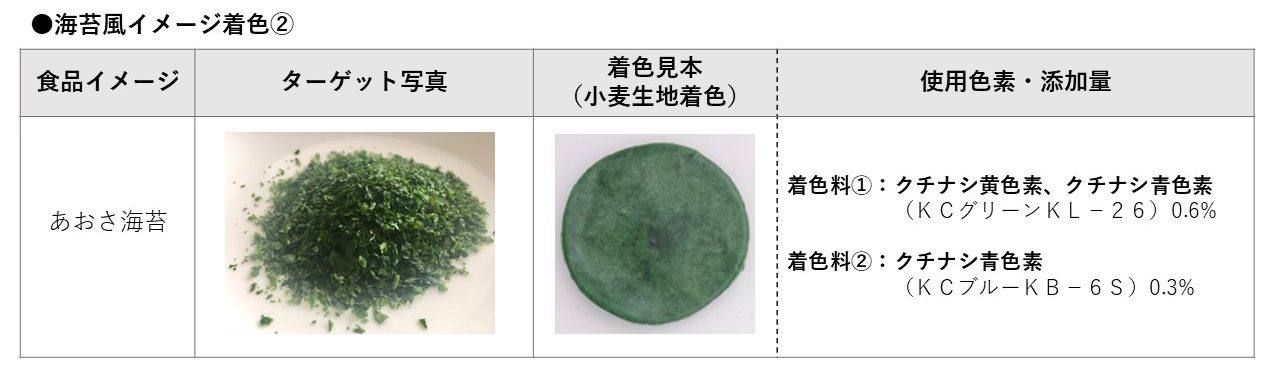

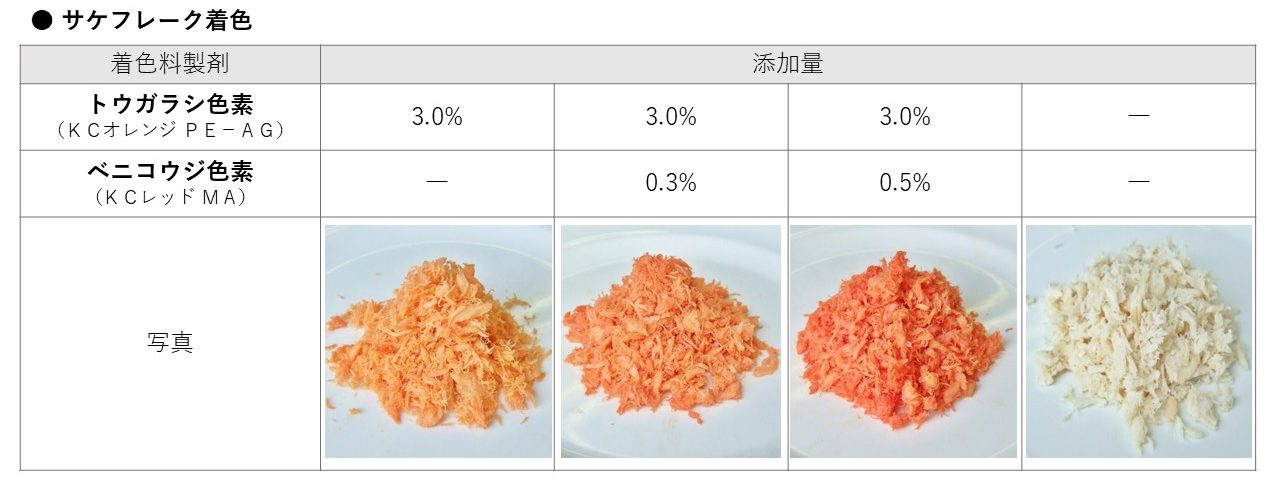

混色による着色事例

<ターゲット色調に近づける> 正確な色の再現を目指すアプローチ

着色料①と着色料②を使用して、ターゲットのイメージに色合いを調整しました。

<イメージに近づける> 「紅鮭イメージ」「キウイ味イメージ」など、感覚的な印象を表現するアプローチ

おすすめの着色料製剤

複数の色素を使用する場合、計量の手間や色調の安定性が課題となることがあります。そこで、あらかじめ複数の色素を最適な比率で配合した「一剤化製品」の活用がおすすめです。当社では、緑色・紫色・橙色について一剤化した製品をラインナップしております。

⇒【製品詳細情報】複数色素の混合製剤はこちら

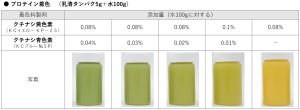

KCグリーンシリーズ

緑色の表現に最適な製品シリーズです。用途や求める色調に応じて選べる複数のバリエーションをご用意しています。

| KCグリーン KL-13 |

KCグリーン KL-26 |

KCグリーン CL-20 |

KCグリーン CL-26 |

| クチナシ黄色素+クチナシ青色素 | ベニバナ黄色素+クチナシ青色素 | ||

-e1752042843428.jpg) |

|||

KCバイオレットシリーズ

紫色の表現に最適な製品シリーズです。

| KCバイオレット KL-14 |

KCバイオレット KL-15 |

KCバイオレット №3 |

KCバイオレット №5 |

| クチナシ赤色素+クチナシ青色素 | ラック色素+クチナシ青色素 | ||

-e1752042803304.jpg) |

|||

KCオレンジ GPEシリーズ(O/W乳化品)

橙色の表現に最適な製品シリーズです。O/W乳化タイプのため、水系の食品に簡単に分散します。

| KCイエロー GE-5 |

KCオレンジ GPE-1 |

KCオレンジ GPE-2 |

KCオレンジ PE-S |

| マリーゴールド色素 | マリーゴールド色素+トウガラシ色素 | トウガラシ色素 | |

-e1752042759766.jpg) |

|||

これらの一剤化製品を使用することで、計量ミスや色調のばらつきを防ぎ、安定した色調を実現できます。また、製造工程の簡略化にも繋がります。

⇒サンプルのご要望はこちら

よくある質問(FAQ)

Q1:複数の色素を使用して色合わせを行うポイントは?

・薄い色をベースにする

濃い色から始めると色味の変化が分かりづらく調整が難しくなるため、薄い色をベースにして濃い色の添加量を少しずつ調節することで、狙った色調が作りやすくなります。

・色数を最小限にする

色数を増やすと暗みが増す傾向にあるため、基本的には2つの着色料で調整するのがコツです。

Q2:食品の裏面表示はどうなる?

複数の色素を使用する場合、成分表示は重量順に記載する必要があります。

クチナシ色素を使用することで「着色料(クチナシ)」といったシンプルな表示が可能となり、クリーンラベルが可能です。

⇒食品表示について詳しく知りたい方はこちら

⇒【開発コラム】クチナシ色素の赤・青・黄でつくる!カラーバリエーションをご紹介

Q3:チョコレートに色を付けるときの注意点は?

油溶性色素やW/O乳化色素をご使用ください。

⇒【着色見本】チョコレートはこちら

Q4:パン生地やケーキ生地への着色で、色むらが発生する要因と対策は?

粉末色素をご使用の場合、少量の水に溶解させてから添加することで、均一な着色が可能となります。水の添加が難しい場合は、あらかじめ粉末色素と小麦粉などをよく混合(粉粉混合)してから加えるのがポイントです。

まとめ

着色料は多種多様で、特に天然系着色料は特性上、製造条件や保管条件によって使用できる色素が異なります。着色料の選定・色調のお困り事がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

関連記事

-

秋の商品企画を考える際に、食品メーカーさまがよく悩むのが「色素選び」です。秋の味覚である「さつまいも」「栗」「かぼちゃ」などは、見た目からし…

-

季節商品に人気な抹茶食品。その抹茶を使用した際に問題となるのが、抹茶の変色です。 抹茶、ピスタチオ、マスカット、よもぎ等、緑色の食品は人気…

-

アカビート色素とは アカビート色素はサトウダイコンの一種であるビートの赤い根菜(テーブルビート)から抽出される色素です。テーブルビートは東…

-

原材料価格の高騰に 特許技術を用いたコストダウン製品のご紹介

2020年頃から、食品業界にも値上げの波が押し寄せています。新型コロナウイルスの影響で、世界各地で人手不足による物流環境の悪化が起こったこと…

着色料パーフェクトブック

当社がお客様に対して実施している着色料勉強会(約2時間)

プレゼン資料49ページ、着色見本イメージ5種が無料でダウンロード可能です。